浅谈师生自制教具活动

来源:天津市第五十五中学 作者:牛佳莹 时间:2017-01-19 浏览:13次 星级: 下载权限:点券[点击下载]

下载权限:点券[点击下载]

浅谈师生自制教具活动

天津市第五十五中学 牛佳莹

摘要:新课程改革实行以来,物理实验教学在教学活动中所占的比重越来越大,这就对实验课的设计及组织形式提出了更多更新的要求。我通过“师生自制教具活动”,大大地激发同学们的学习兴趣和积极性,在教授物理知识的同时,培养锻炼学生的探究能力,形成科学的学习方法和思维方式,让学生真正成为学习活动的主人。

关键词:课改 自制教具 自主学习 探究 分组合作

引言:

一次很偶然的机会,我在学校的推荐下参加了市里举办的教师自制教具比赛。在收集资料的时候,我发现许多优秀的作品其灵感都来自于课堂教学中同学们的提问。于是我就想:“为什么不能让同学们自己去解决问题呢?”不得不承认,当时我自己都不知道让学生自己制作教具会收到什么样的效果,但当同学们真正动起手来时,结果却大大出乎我的意料。学生们根据课本所学的知识为原理,自己动手制作了音调可变的哨子、水瓶琴、土电话、小孔成像仪、万花筒、“万里街”、潜望镜、色光陀螺、照相机、投影仪等等很多优秀的作品。

一、制教具活动的组织方法和过程

1.1 教师介绍自己制作的成功案例

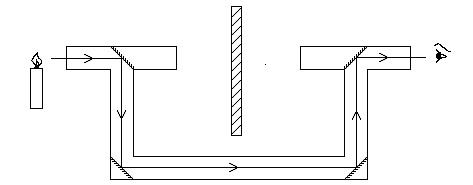

我首先制作了“透视仪”, 在学习平面镜成像这一节的时候,对于平面镜可以用于改变光路的现象,学生不容易直观看到,在理解上出现了障碍。所以我利用自制教具“透视仪”引入新课,这样一方面让学生自己直接观察了利用平面镜改变光路的实例,另一方面让学生对本节课的学习产生了浓厚的兴趣。这一教具(下图)从外观上直接观察,好像左右两个镜筒相通,可以用于观察对侧物体,实际上则是利用了四块小平面镜进行四次反射改变光路观察到对侧的物体,因而即使在两个镜筒间放置一些障碍物,仍能观察到对侧物体,从而形成了“透视”效果。

后来我又制作了“焦距可变的水透镜仪”,比较原来固定焦距的玻璃透镜,它能更好的演示焦距变化对成像造成的影响,说明了“近视眼”的成因,解决了学生对“焦距可变”这一知识点在理解上的困难。同时还引入了“连通器”的原理,最主要的是激发了同学们自己动手的热情。起到了“抛砖”的作用。

1.2 学生自行制作

活动期间,学生遇到了很多问题,纷纷与我联系交流,使我对学生在知识的理解和掌握方面又有了新的认识。

1.3 分小组谈论、相互合作,教师适时参与

很多时候,我是在观察收集学生讨论的情况,个别同学的问题在小组合作中很快得到了解决。我只是对同学们理解上的偏差和概念上的错误进行纠正。

1.4 教师组织展示课

课上同学们以小组的形式进行交流,展示自己改进后的作品以及小组探究的成果,并总结了自身的收获。这堂课要求学生不仅自己要懂原理,还要在有限的时间内表达出来,更要动手做实验,让大家看到清晰明了具有说服力的实验现象。虽然有很大难度,但各小组都不肯放弃。尤其是那些在小组中投入较多时间精力的同学,往往是他们督促那些不太积极的同学共同参与进来,通过分工合作完成自己小组的探究活动。

1.5 课后再次的组组交流

通过展示课学生们对其他小组的制作也产生了极大的兴趣,于是在全班范围内形成了更广阔更融洽的探究氛围。

二、对“自制教具活动”的理解和收获

2.1 激发了学生的学习兴趣

这是一次面向全体学生的活动,借助这次活动让每个学生的兴趣都得到了发展,特长也得以充分地发挥。教师把传授知识与情感培养有机地结合了起来,激发学生学习兴趣,培养了学生学习的自觉性。

尤其是“学困生”,让他们也感到了学习物理的乐趣。平时看似复杂的现象其实原理却很简单。如制作“万花筒”所用到的原理只是平面镜多次成像,并不难。通过制作每个小组成员都能轻而易举地画出平面镜多次成像的光路图了。

有趣的是,原本一部分积极性不高的同学在活动初期选择制作相对简单的“土电话”,但受其他小组气氛的感染,应用控制变量法在“线的选择”上做文章,探究了棉线、金属丝等不同介质对声的传播的能力不同,并在老师的启发下,对声波有了深入的认识。

2.2 为学生营造了小组探究实验学习的环境

学生最怕做探究题,可为了改进完善作品,小组成员一起发现问题,并通过实验验证自己的猜想用以解决问题,在不知不觉中亲身经历完成了探究的过程。

2.3 通过活动解决了难懂易错的问题

在课堂教学中,凸透镜的成像规律一直是重点和难点,各小组通过制作照相机和投影仪,完成了凸透镜的成像规律的实验设计、实验过程、论证、分析评估、合作交流、写出探究报告的全过程。

在制作“水瓶琴”的过程中,仅仅是通过“敲”和“吹”这两个动作就牢记了对应不同声源,“琴”发声的音调顺序。

2.4 加深了教师与学生的感情交流

通过这次活动,我也真正地深入到学生中去,与他们共同体验失败的苦恼、分享成功的欢乐,大家一起为了同一个目标而努力。利用一切手段激发学生对物理学习的兴趣的同时,也让我与同学们建立了很好的感情基础。

2.5 物理知识应用到实际生活中,解决实际问题

不少学生对物理这门学科感兴趣,只是觉得很好玩,一旦要他们用所学的知识去解释日常生活中的现象,他们便会感到不知所措,这是因为理论与实践脱节的缘故。通过这样的动手活动,培养了学生学用结合的能力。要把物理知识学活学透,并用学到的物理规律去解释日常生活中遇到的现象,把物理规律同自己的生活经验对号入座。这样既可以加深学生对所学规律的理解,又会使学生觉得物理知识非常有用,从而激发出对物理学习的浓厚兴趣。学生们开始细心观察周围的世界,联系物理知识在实际生产或生活中的应用,培养了学生良好的思维习惯和科学探究的能力。

在“万花筒”制作小组中就产生出以下的知识推广。小组成员通过实验发现平面镜互成角度成像时,角度越小所呈的像个数越多。

于是就有人提出了设想:“如果平面镜所夹角度为零度是否就能呈无数多个像呢?”经过探究小组发现了“在电梯里,夹角为零度、相互平行的平面镜就会成无数个像”的原理,并制作了演示模型“万里街”。

2.6 发掘学生的潜力,让学生通过制作获得成就感和信心

“小孔成像教具制作组”最早期的作品,以失败的居多。通过小组讨论,那些不成功的同学向成功的同学学习,不仅得到了清晰的实验结果,而且进一步总结出像的形状与孔的形状无关;以及在成像性质中,只有倒正和虚实可以确定,而大小是由像距和物距共同决定等由失败得出的结论,获得了更大的成就感和信心,也加深了对这一知识点的理解。

三、在“自制教具活动”中总结的几条经验

3.1 好奇心是探究的原动力

在以往的实验设计中,学生们看到的只是一段“制作XX”的文字或者图片,反映在学生脑海中的信息量非常的少,无法引起他的好奇和注意,再加上动手能力不足,制作起来困难重重,很多时候有些很好的实验设计课题就这样停留在纸面上。

在课程设计的最初,一定要有一个具有启发性的原型提供给学生,营造生动活泼的教学气氛,使学生形成探求创新的心理愿望,让他脑子里想的不是“这是什么”而是“这怎么做”,为学生创设探索情境,精心设计物理概念和规律的形成过程和应用过程,只有这样才能一步步引导他们向成功的实现迈进。

3.2 不断的兴趣,才有不断的探究

在这次活动的各个教学环节中,我都尽可能采取能够激发同学们学习兴趣的各种教学手段。因为一旦他们遇到困难,只有兴趣才是支持他们的最大动力。

3.3 有分组,才有合作

在这次活动中各个小组都形成了自己的小组长,在各小组组长的安排下,按照各自分工有条不紊地动手实验,形成了研究的团队。我认为这对于他们在以后的学习生活中也是非常有用的。

而我也做到对方案好的小组和差的小组都心中有数,对于方案差的小组多点拨,多指导,看到他们在实验中的屡屡失败,不是批评呵斥,而是肯定他们不畏失败的探究精神,指导他们认真观察、分析、思考,找出失败的原因进行重新操作,解决问题。

活动中还要努力使各个小组间存在竞争的机制,这样在小组内部就会自然地形成合作,来对抗外部的压力。我在课程后期设计了“择优展示”的环节,就对同学们产生了很大的激励作用。

各小组还可以根据本组收集的证据进行小组与小组间的交流,加深巩固已得出的物理概念和物理规律。

3.4 多一点空间,多一份创新

自这次活动设计之初,我一直希望能给同学们一个自由的舞台。开始大家还会受到“惯性思维”的影响,但慢慢的就进入了状态,讨论的时候很多课题外的想法就是这样产生的。教师这个时候的纠正要十分慎重,让学生能有相对宽松的环境,更有利于同学间互相帮助、互相启发,可以各抒己见、质疑、探究创新,从而营造学生自主表达、合作实验、共同学习的活动氛围。

通过这样的活动充分地发挥了学生的主体作用,形成了“自主、合作、探究”的学习模式,让学生动脑、动手、动口,主动积极的学,形成了积极主动的学习态度,提高了学生的学习能力。同时引导学生会思考、能动手,真正成为了学习活动的主人。这样也拉近了我与学生、学生们之间的距离,真正赋予了物理课堂以鲜活的生命力。

参考文献:

[1]《教育方法与艺术全书》主编:柳斌 中国物资出版社

[2]《教学改革与发展全书》主编:周宏 高长梅 中国物资出版社

[3]《说课与新课改》主编:宋乐勋 陕西人民教育出版社

- 上一份资料:饮料瓶在物理实验中的妙用

- 下一份资料:一组趣味性小实验

教学参考

教学参考

用户评论

(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)